日下部鳴鶴の作品紹介と解説 中本白洲

2014年07月09日

[中本白洲の書道教室]

白洲会書道教室では月刊競書雑誌『不二』を

学んでいます。

日下部鳴鶴はこんな人です

——————————————

下記の様な書家と交流がありました。

左 日下部鳴鶴

真中 巌谷一六

右 中林梧竹

すごいメンバの写真です。

漢字半紙課題が日下部鳴鶴の臨書課題

大原重徳(薩摩藩士)の名前

大久保公神道碑の一節です。

まず

中本白洲の臨書作品を紹介します

日下部鳴鶴は廻腕法の用筆で揮毫。

*********

私は 田舎から上京して大学3年生の時、

初めて『門下生として犀水 先生の書斎で

ご指導いただいたのが鳴鶴の「津田永忠碑」

の廻腕による臨書です。

犀水先生と日下部鳴鶴との墨縁によると

大正4年犀水先生は(小倉師範学校卒業の年)

卒業旅行で上京し、西川萱南の紹介状を携え

青山の静閑堂の日下部鳴鶴(当時78歳)

に面会が出来た際『書道上達の秘訣を教えて

ください』とお尋ねされ、日下部鳴鶴から

『若き時に廻腕により腕を練っておきなさい』

と答えられたそうです。

爾来先生は鳴鶴の廻腕を極められ

後進の指導にも努められました。

犀水先生著書の『八稜研斎随録』の3ページに

筆法の基本が解説されています。

『欲竪 先横 欲横 先竪。』

竪(たて)せんと欲せば先ず横し、

横せんと欲せば先ず竪す。

とありますが、更に線質をよく観察しますと

線の妙味にすばらしいものがあります。

一字ごと、白洲会会員の皆様の為

具体的に解説します。

都内にも日下部鳴鶴の作を見ることが

出来ます

青山霊園に行くと

大久保公神道碑があります

東京赤坂日枝神社(明治37年)

東京湯島神社(明治33年)

神社1000年祭を記念して建立

下記も参照ください

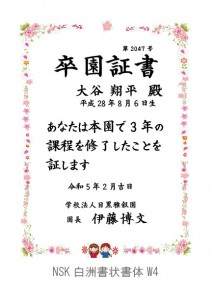

https://www.ensk.co.jp/meikakunoshoukai.html

関連記事

-

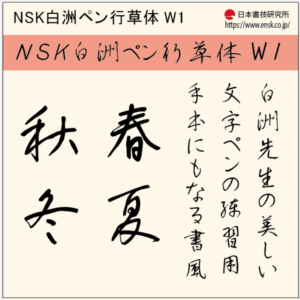

- 『ふるとり』進の美しい書き方 中本白洲 白洲ペン字教室...

『ふるとり』は古典ではどのように書かれて いたか調べてみました。 文字の表現がわからない時は 原点に戻り 古典… もっと読む »

- 2014年08月08日

- [ペン字書き方][中本白洲の書道教室]

-

- 『まみむめも』の“ひらがな”のペン習字教室 ペン字無料手本 中本白洲の新橋書道教室...

『ま』は漢字の「末」の草書体から生まれました。 上図の4文字を見つめていると、末に見えてきませんか! この様に… もっと読む »

- 2014年07月19日

- [中本白洲の書道教室][毛筆の書き方]

-

- 小林斗盦の作品紹介 中本白洲...

916年(大正5年)、埼玉県に生まれる。 1931年(昭和6年)、比田井天来(書)、石井雙石(篆… もっと読む »

- 2016年10月29日

- [中本白洲の書道教室][篆刻作品の紹介]

![03-5487-0717 9:0018:00 [土日祝定休]](https://ensk.co.jp/wp-content/themes/ensk/img/common/h_tel.gif)